大山腹地,见证工程奇迹

大山腹地,见证工程奇迹

大山腹地,见证工程奇迹潮新闻 记者 杨群 见习记者 杨千莹(yángqiānyíng) 共享(gòngxiǎng)联盟·天台 钱青 奚荣圻

在台州市天台县苍山深处,两座(liǎngzuò)水库静静矗立在山巅与山麓上。继下水库蓄水后,6月初,天台抽水蓄能电站上水库正式下闸蓄水,为冲刺(chōngcì)今年年底首台(shǒutái)机组投产发电目标奠定了坚实基础。

随着(zhe)闸门缓缓(huǎnhuǎn)落下,库底进出水口前池逐渐被清澈的湖水淹没,水位以平稳的速度缓缓上涨,原本裸露的库床被一寸寸覆盖,水面在阳光下泛(xiàfàn)着粼粼波光。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

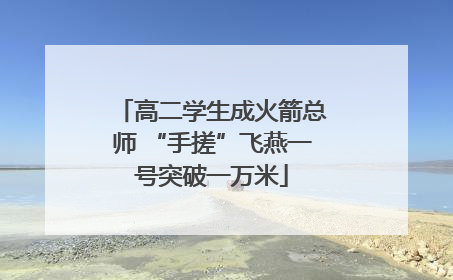

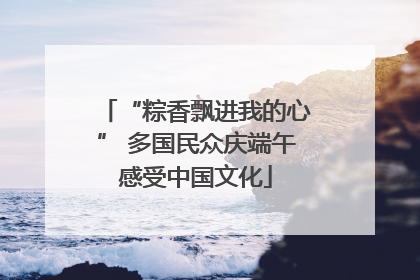

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

潮新闻 记者 杨群 见习记者 杨千莹(yángqiānyíng) 共享(gòngxiǎng)联盟·天台 钱青 奚荣圻

在台州市天台县苍山深处,两座(liǎngzuò)水库静静矗立在山巅与山麓上。继下水库蓄水后,6月初,天台抽水蓄能电站上水库正式下闸蓄水,为冲刺(chōngcì)今年年底首台(shǒutái)机组投产发电目标奠定了坚实基础。

随着(zhe)闸门缓缓(huǎnhuǎn)落下,库底进出水口前池逐渐被清澈的湖水淹没,水位以平稳的速度缓缓上涨,原本裸露的库床被一寸寸覆盖,水面在阳光下泛(xiàfàn)着粼粼波光。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站正在进行3号机组发电机(fādiànjī)层混凝土备仓。 受访者供图

作为国家“十四五”重点实施项目——总投资107.41亿元的天台抽水蓄能电站建设正酣,2500多名(duōmíng)工人轮番上阵,机器轰鸣不停。这座电站创下多项纪录:项目额定水头724米为世界在建抽蓄电站最高,单机容量(róngliàng)425兆瓦为全国最大,单级斜井483米为国内在建抽蓄电站最长,更在技术上实现三项“国内首次(shǒucì)”突破。近日,我们跟随工程(gōngchéng)人员深入大山腹地(fùdì),见证这项(zhèxiàng)工程的攻坚奇迹。

483米斜井(xiéjǐng)深不见底

我们沿着隧洞(suìdòng)驱车行驶了约两公里,看到地下厂房,宛如科幻片(kēhuànpiàn)里的“地下城”,各层通道纵横交错。

在陡峭的斜井内,我们偶遇了天台抽水蓄能电站监理部副总监郭世忠。他拎着一袋工具,里面(lǐmiàn)装着钢板(gāngbǎn)尺、手电筒、测温枪、漆膜测厚仪等,正在检测管道焊接质量。“在焊接缝两边约100毫米处(chù)轻轻点触,显示温度在150℃至180℃之间,即(jí)为合格。”在他的指导(zhǐdǎo)下,我们蹲到焊缝(hànfèng)边,一股热浪扑面而来,小心翼翼地将测温枪探向接缝周边,轻触几个点位,显示温度均在合格区间内。

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

记者(jìzhě)(右)在天台抽水蓄能(xùnéng)电站监理部副总监郭世忠指导下检测管道焊接质量。 记者 杨群 摄

这些管道(guǎndào)采用的是国内抽蓄行业首次应用的1000兆帕国产(guóchǎn)钢板及焊材,直径5.8米(mǐ)、重54吨,仅(jǐn)有50多毫米厚度,要焊接十几层,连续焊上3天。1000兆帕钢板对焊接工艺要求十分苛刻,焊接温度过高或过低,都会让焊缝产生裂纹。汛期期间,山体(shāntǐ)容易渗水(shènshuǐ),我们在现场看到大型除湿机正全力运转,将环境湿度控制在一定范围内。

“电站额定(édìng)水头(shuǐtóu)高达724米(mǐ),如此高的水压,使用国内常见的800兆帕钢板就要加厚,大大增加了焊接、卷板的难度。”天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站工程部副主任强林林解释,“我们的1000兆帕级国产水电高强钢,是与水电装备产业链(chǎnyèliàn)上中下游企业合作研发了一年多才制造出来的,打破了国外垄断,也形成了可(kě)推广复制到行业内的先进经验。”

穿过巨型管道,一道长达(zhǎngdá)483米的斜井深不见底,这是国内在建抽蓄(chōuxù)电站最长的单级斜井。“水流将以约每秒20米的速度(sùdù)冲下去,推动机组发电。”强林林说。

在机组安装现场,重达481吨的首台发电机(fādiànjī)转子与定子已经完美契合(qìhé),两者间隙仅有5厘米。“我们采用可逆(kěnì)式水轮发电机组,单机容量可达425兆瓦。”强林林介绍(jièshào),在用电低谷时,机组将下水库的水抽至上水库储存势能;高峰时,724米落差的水流冲击水轮机(shuǐlúnjī),带动发电机将机械能转化为(wèi)电能,就像一个“超级充电宝”,为电网提供灵活稳定的清洁电力调节能力。

“四台机组若满负荷运行,每小时发电量可达170万度,足以满足(mǎnzú)一座(yīzuò)中型城市的瞬时用电需求。”强林林言语中透着自豪,预计(yùjì)年底首台机组可投产发电,首机发电建设周期仅46个月。

坝面上排查(páichá)发丝状裂缝

驶出隧洞,眼前豁然开朗。下水库自3月底蓄水(xùshuǐ)以来,已蓄积150万立方米碧水(bìshuǐ),宛如一块翡翠镶嵌在山间。

在(zài)(zài)60多米高的(de)上水库坝顶,我们跟随工程人员沿着陡峭的趾板行走,弯着腰仔细搜寻可能存在的裂缝。“裂缝也只会有0.1至0.2毫米粗细,像发丝状纹路,就是需要重点关注。”在现场查看(chákàn)的质量安全环保部邓闻杨边说边蹲下身。

抬头望去,一名“蜘蛛人”也正沿坝面上下缓慢移动。“需要逐个区域排查(páichá)是否存在裂缝,所以自(zì)坝顶而下逐帧检查。”邓闻杨解释道。整个(zhěnggè)坝面排列着40多条面板,要在平滑的(de)坝面上找出毫米级粗细的裂缝,难度可想而知。令人惊讶的是,直到目前,整个坝面仅发现(fāxiàn)12条裂缝。他们用测缝计探测深度后,进行灌浆修补。

“历史上类似(lèisì)工程的裂缝多达几百条,现在大幅减少,大坝不容易渗水,寿命会大幅延长(yáncháng)。”邓闻杨高兴地说,这要归功于(guīgōngyú)国内抽蓄面板首次应用低热水泥及复合限裂技术,使裂缝数量(shùliàng)大幅减少,延长了大坝寿命。

回望这座雄伟的大坝,其建设过程充满智慧。工程团队创新应用了堆石坝智能填筑系统(xìtǒng),在国内首次采用(cǎiyòng)无人(wúrén)推平机进行(jìnxíng)摊(tān)铺作业,无人平板夯辅助压实(yāshí)边缘填料,这一系列新兴技术应用显著加快了施工进度。施工中,北斗导航的“机械蚁群”各司其职:无人推平机将成堆的碎石精准摊平成80厘米厚(hòu)石料层,一直摊铺了约80层;无人碾压机以每小时3公里的速度每层往返碾压10遍,直至每一个区域密实(mìshí)度达标;体型娇小的无人平板夯则专攻死角区域,灵活地将边角压实。

这套智能填筑技术不仅节省了上万工时,还(hái)节省了人工费(fèi)加返工费至少上百万元,数字化监控使质量合格率达到(dádào)100%,优良率达到95.8%。

坝体内预埋(yùmái)的沉降仪、测斜仪持续监测着大坝状态。这种融合传统工艺与(yǔ)智能建造的施工方式,既传承了工匠(gōngjiàng)精神,又展现了现代工程的科技魅力。

在崇山峻岭间崛起的天台抽水蓄能电站,不仅以技术突破刷新行业纪录,更以全方位的安全管控(guǎnkòng)和(hé)生态保护理念,打造绿色工程标杆。

在苍山东侧半山腰处,一片由万千巨石组成的“石浪(shílàng)古道”赫然撞入我们的眼帘。只见千万块灰褐色岩石如海浪般(hǎilàngbān)堆叠,乌石滚滚,波澜起伏,绵延(miányán)上千平方米,场面宏大壮观。

“为保护这片(zhèpiàn)奇特的自然景观,当时天台公司暂停了1号弃渣场的施工。”工程部(gōngchéngbù)工作人员徐意帆回忆。2023年,当规划图纸(túzhǐ)上的天台抽水(chōushuǐ)蓄能电站1号渣场与石浪轨迹重叠时,一场与时间赛跑的生态保卫战悄然打响。

设计(shèjì)团队花费数月时间经过现场查勘、多方协调,对渣场方案进行了优化,在不影响工程进度的前提下(xià),削减了1号渣场100多万立方米的弃渣量。尽管额外增加了一些运输成本和设计费用,但保住了这片珍贵的自然遗产(zìrányíchǎn),大家(dàjiā)都认为非常值得。

这样的生态保护(bǎohù)故事在电站建设中比比皆是。连接上下水库的盘山道上,一棵树龄数百年的香枫古树舒展(shūzhǎn)着苍劲枝桠,工程人员将原本笔直的道路改造成优雅的S形曲线。如今,这棵古树周围不仅(bùjǐn)建起了防护围栏,还有专人(zhuānrén)定期“体检”、输送营养液,确保其健康生长。

电站建设始终坚持“边(biān)开发边修复”的环保理念。在盘山道上,喷播(pēnbō)机械正对着开挖的山体“喷种子”,电站采用先进的“喷播植生”技术,对开挖边坡进行即时复绿,不到一月就能让山体复绿。七套(qītào)一体化废水处理系统覆盖所有作业面,24小时不间断净化(jìnghuà),确保(quèbǎo)施工废水零污染、零排放。

安全管理同样贯穿(guànchuān)建设全程。建设了占地面积600平方米的天台抽蓄(chōuxù)电站智慧安全警示(jǐngshì)教育基地,包含安全文化长廊(chángláng)、事故(shìgù)警示教育区、急救知识学习区等10大区域共30余项培训项目。徐意帆介绍,每(měi)一位进场的施工人员,上岗前都要在基地里培训、考试,从2023年运行至今,已有1万多名施工人员从这里顺利拿到“毕业证”进场施工。

这座“藏电于山”的重大工程,正在用(yòng)安全与生态的完美平衡,诠释着现代基建(jījiàn)与自然和谐共生的新范式。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: